ERG(망막전위도, Electroretinography)는 망막의 기능이 정상적으로 작동하는지 측정할 수 있는 안과 진단법으로, 유전성 망막질환 진단이나 망막 기능 저하 여부 등 검사에 폭넓게 활용된다. 한국 연구진이 지금까지는 어두운 공간에 고정형 장비를 이용했던 기존 망막 진단 방식을 대체할 ‘초박막 OLED’를 탑재한 무선으로 구동되는 차세대 안과 진단 기술을 개발했다. 이번 기술은 향후 근시 치료, 안구 생체신호 분석, 증강현실(AR) 시각 전달, 광 기반 뉴로자극 등 다양한 분야로 응용이 가능할 것으로 기대된다.

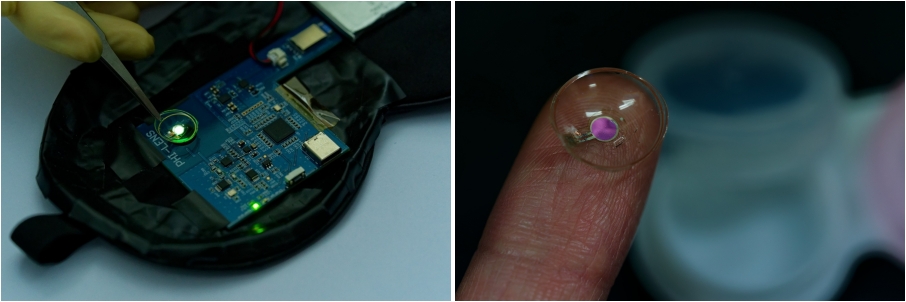

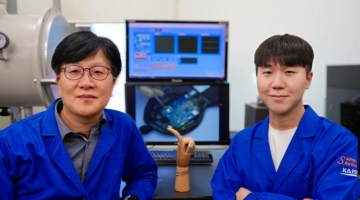

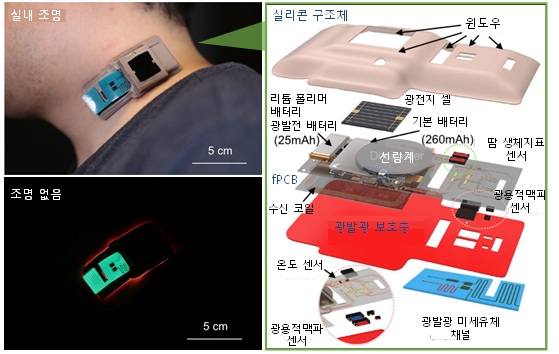

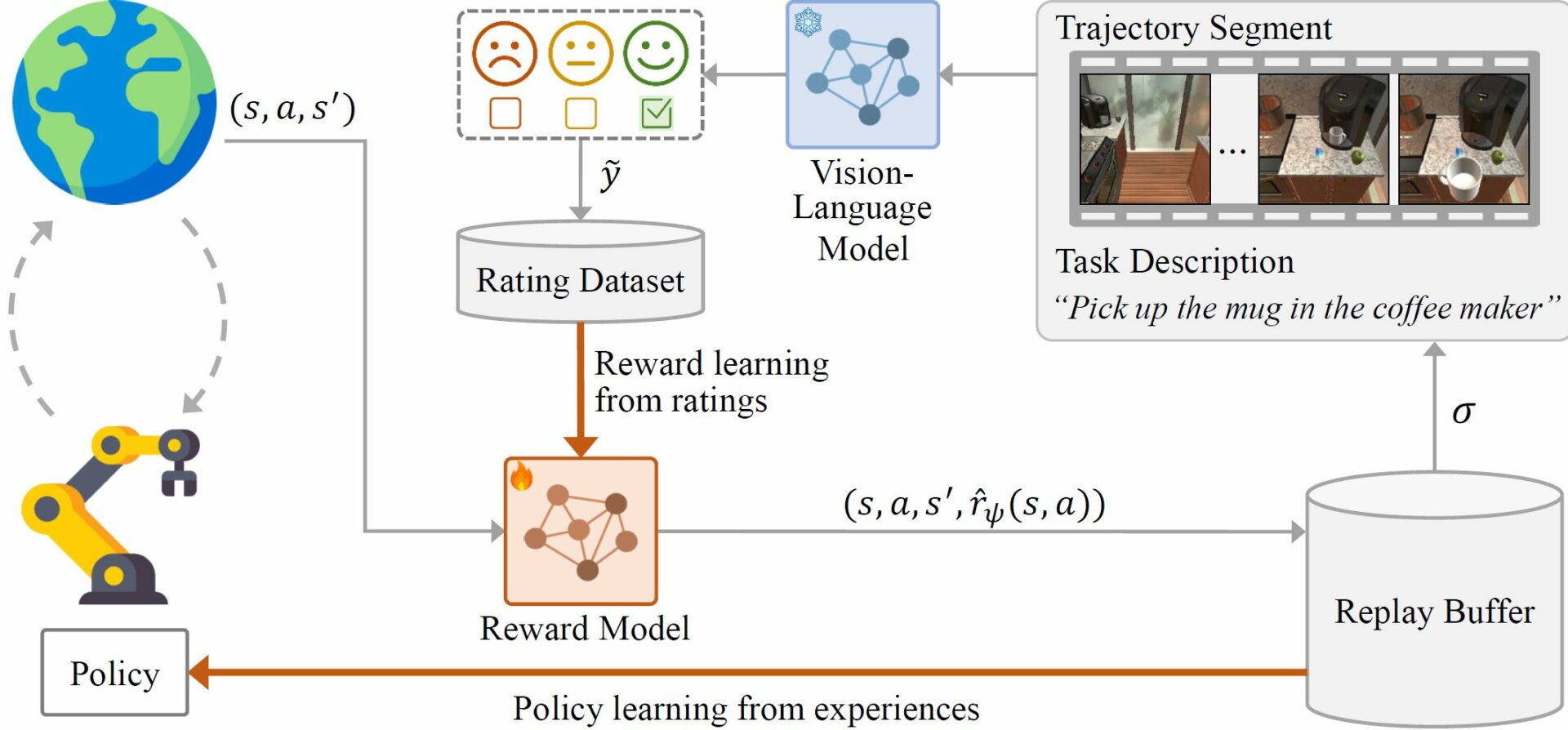

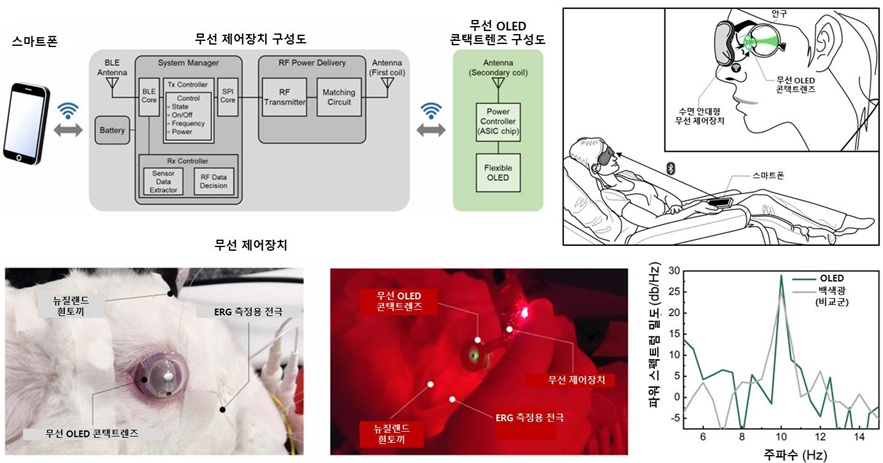

우리 학부 유승협 교수 연구팀이 서울대분당병원 우세준 교수, POSTECH 한세광 교수, ㈜ PHI 바이오메드, 국가과학기술연구회 산하 한국전자통신연구원과의 공동연구를 통해, 유기발광다이오드(OLED)를 활용한 세계 최초의 무선 콘택트렌즈 기반 웨어러블 망막 진단 플랫폼을 개발했다.

이 기술은 큰 특수 광원 설치 없이 렌즈 착용만으로도 망막전위검사를 수행할 수 있어, 기존 복잡한 안과 진단 환경을 획기적으로 간소화할 수 있다. 기존 ERG는 고정형 Ganzfeld(대형 망막전위도(ERG) 검사기) 장비를 이용해 어두운 방 안에서 환자가 눈을 뜨고 정지한 상태로 검사를 받아야만 했다. 이는 공간적 제약뿐 아니라 환자 피로도와 협조도의 문제를 수반했다.

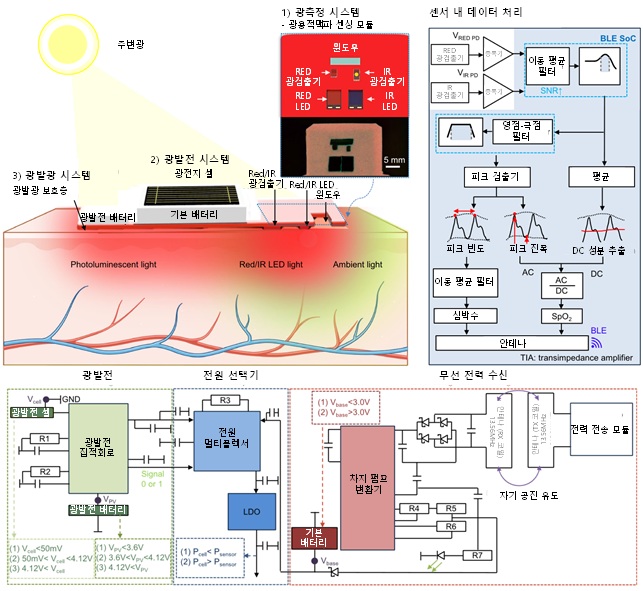

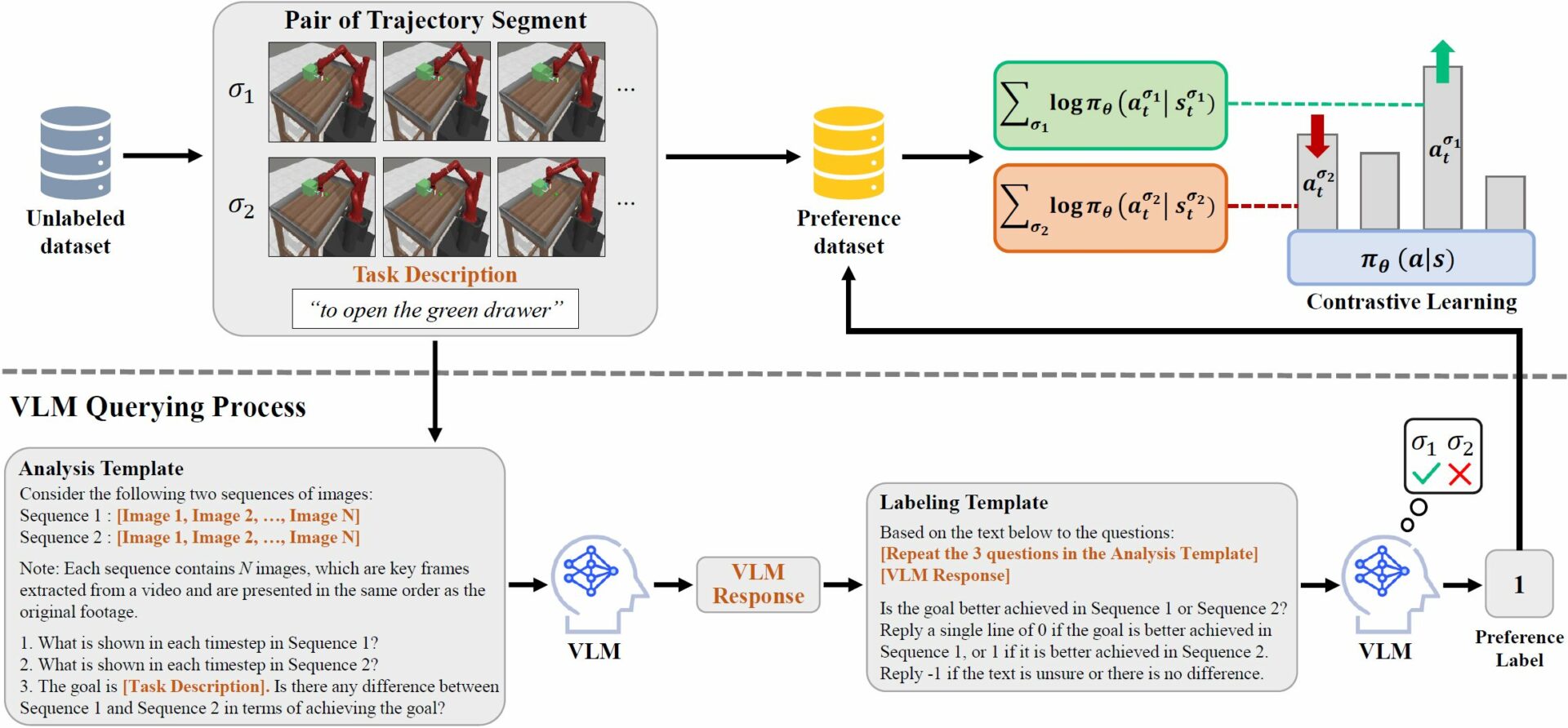

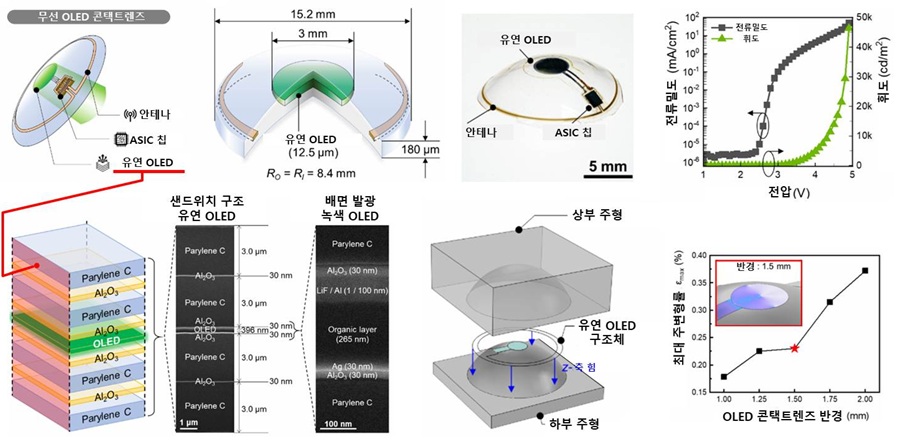

공동 연구팀은 이 같은 한계를 극복하기 위해, 머리카락보다 6~8배 얇은 초박막 유연 OLED(두께 약 12.5 μm*)를 ERG용 콘택트렌즈 전극에 집적하고, 무선 전력 수신 안테나와 제어 칩을 함께 탑재해 독립 구동이 가능한 시스템을 완성했다. *12.5 μm: 머리카락의 평균 두께가 약 70~100μm이므로, 이 OLED는 머리카락보다 6~8배 얇음

특히 전력 전송에는 안정적인 무선 통신에 적합한 433MHz 공진 주파수를 이용한 무선 전력 전송을 채택하고, 이를 스마트폰과 연동되는 수면안대 형태의 무선 컨트롤러로 구현해 실사용 가능성을 높였다.

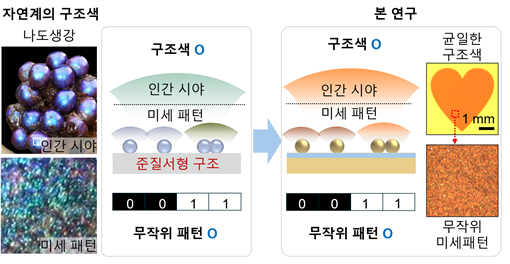

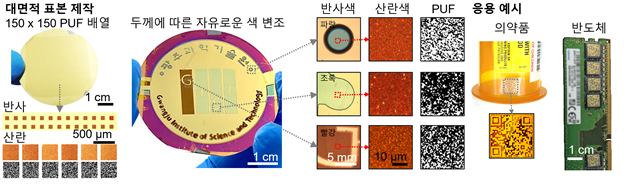

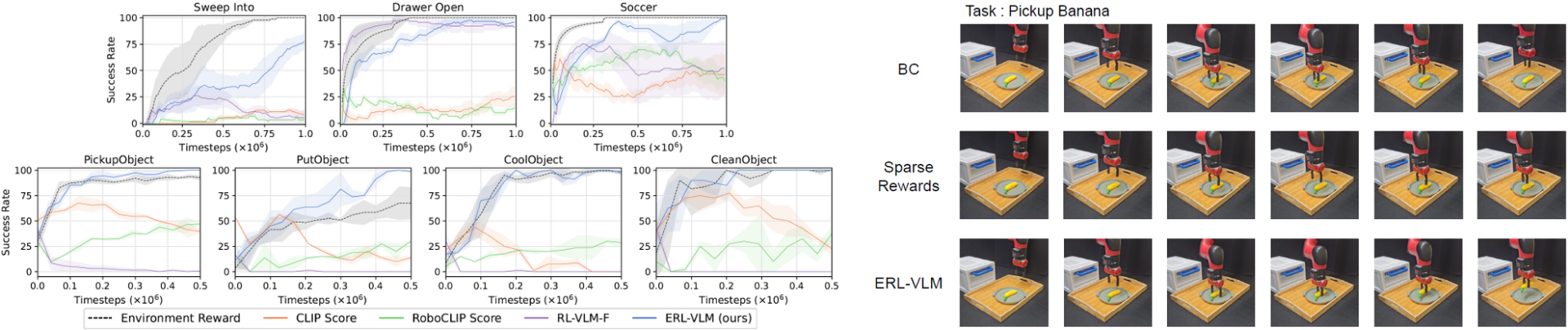

기존 빛을 눈에 쏘이도록 개발되고 있는 스마트 콘택트렌즈형 광원은 대부분 무기 LED를 활용했으나, 딱딱한 형태의‘무기 LED’는 점광원(한 점에서 너무 강하게 빛이 나옴) 특성으로 인해 열 집적 문제에 취약하므로, 사용 가능한 광량에 한계가 있을 수 밖에 없다.

이에 반해 OLED는 면광원으로, 넓고 균일한 조사가 가능하며, 저휘도 조건에서도 충분한 망막 반응을 유도할 수 있다. 실제 본 연구에서는 비교적 낮은 밝기의 126니트(nit)의 휘도* 조건에서도 안정적인 ERG 신호를 유도, 기존 상용 광원과 동등한 수준의 진단 신호를 확보했다. *휘도: 어떤 표면이나 화면이 얼마나 밝게 빛을 내는지를 나타내는 수치로 스마트폰 화면 밝기는 약 300~600 nit (최대 1000 nit 이상 가능)임

동물실험 결과, OLED 콘택트렌즈를 착용한 토끼의 눈에서 표면 온도가 27°C 이하로 유지돼 눈을 덮고 있는 각막에 열로 인한 손상을 주지 않았고, 고온 다습한 환경에서도 빛을 내는 성능이 유지됨으로써 실제 임상 환경에서도 유효하고 안정적인 ERG 검사 도구가 될 수 있음을 입증했다.

유승협 교수는 “초박막 OLED의 유연성과 확산광 특성을 콘택트렌즈에 접목한 것은 세계 최초의 시도이며, 이번 연구는 기존 스마트 콘택트렌즈 기술을, 빛을 이용한 접안형 광 진단·치료 플랫폼으로 확장하는 데 도움이 될 것”이라며 “디지털 헬스케어 기술 확대에 도움이 될 수 있으면 좋겠다”고 밝혔다.