우리 학부 연구진이 별도의 이미지 처리 기술 없이도 극단적인 밝기 변화에 자동으로 적응할 수 있는 차세대 이미지 센서를 개발해 주목받고 있다. 해당 기술은 자율주행 자동차, 스마트 로봇, 보안 시스템 등 다양한 분야에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

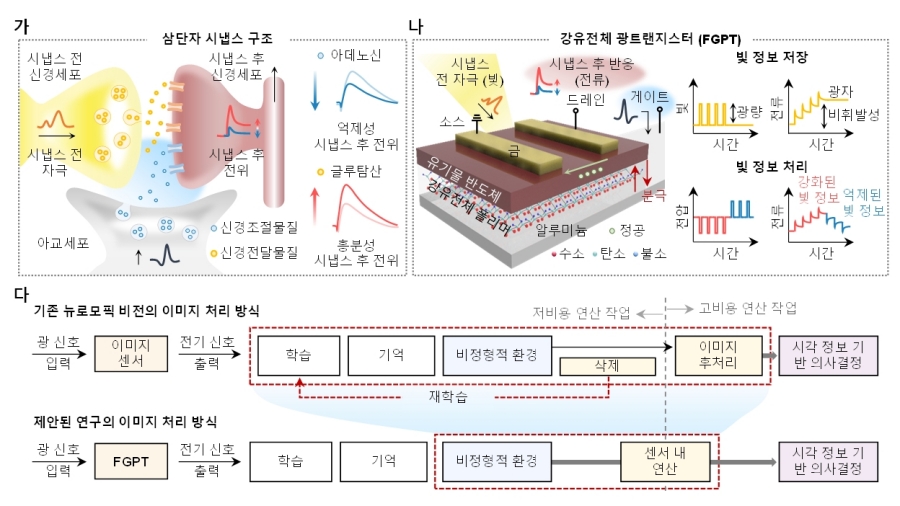

송영민 교수와 강동호 교수(광주과학기술원) 공동연구팀이 뇌의 신경 구조에서 착안한 강유전체 기반의 광소자를 개발해, 빛의 감지부터 기록, 처리까지 소자 내에서 구현 가능한 차세대 이미지 센서를 개발했다.

‘보는 인공지능(AI)’에 대한 수요가 높아지면서 다양한 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 고성능 시각 센서 개발이 시급한 과제로 떠오르고 있다. 기존의 CMOS 기반 이미지 센서*는 각 픽셀의 신호를 개별적으로 처리하는 방식으로, 빛의 밝기가 급변하는 환경에서는 과도한 노출이나 저조도로 인한 정보 손실이 발생하기 쉽다. * CMOS(Complementary Metal–Oxide Semiconductor) 기반 이미지 센서: 반도체 공정을 이용해 제작된 이미지 센서로 디지털 카메라, 스마트폰 등의 전자기기에서 널리 사용된다.

특히, 낮과 밤, 역광, 실내/외 전환 등과 같은 극단적인 환경 변화에는 바로 적응하기 어렵고, 수집된 데이터를 외부에서 별도로 보정하거나 후처리해야 하는 한계가 존재한다.

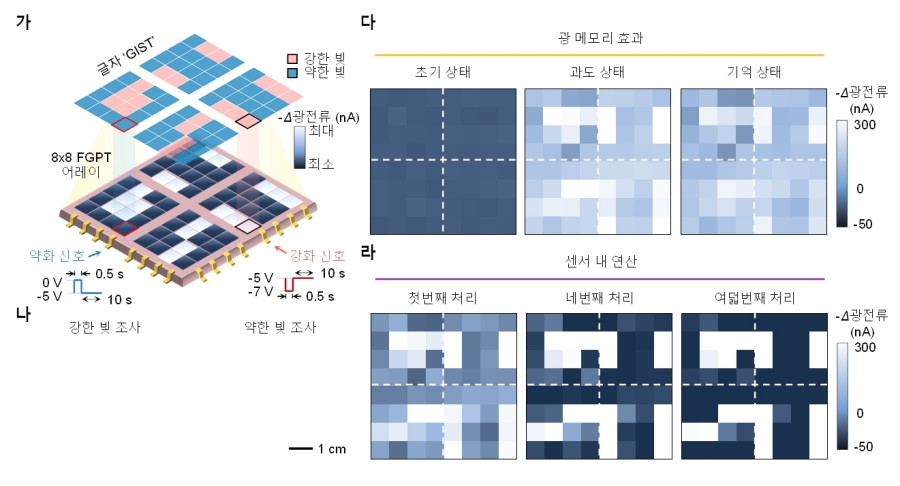

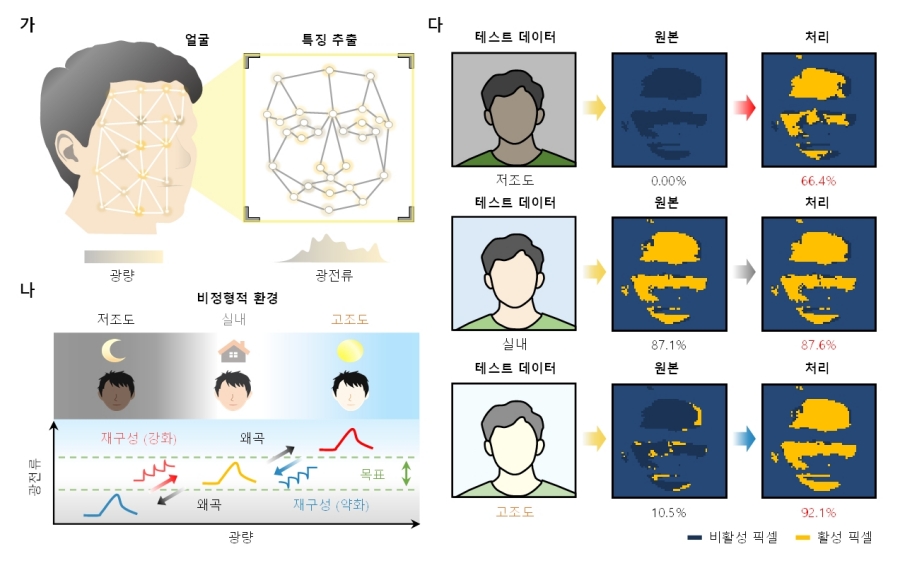

공동연구팀은 이런 문제를 해결하고자 생물학적 신경 구조와 학습방식에서 착안해, 극단적인 환경 변화에도 적응 가능한 강유전체 기반 이미지 센서를 설계했다. 강유전체의 분극 상태를 조절함으로써, 감지된 빛 정보를 장시간 유지하고 선택적으로 증폭 및 억제할 수 있어 복잡한 이미지 후처리 없이도 대비 향상, 밝기 보정, 노이즈 억제 등의 기능을 수행할 수 있음을 밝혔다. 비정형적 환경에 대응하기 위해 학습데이터의 재구성이나 추가 학습 없이도 센서 내 처리만으로도 낮과 밤, 실내․외를 구분하지 않는 안정적인 얼굴 인식이 가능함을 입증했다.

또한, 제안된 소자는 합성곱 신경망*과 같은 기존의 AI 학습 알고리즘과도 높은 호환성을 보였다. * 합성곱 신경망: 이미지나 영상과 같은 2차원 데이터를 처리하는 데 특화된 딥러닝 구조로, 합성곱 연산을 통해 특징을 자동으로 추출하고 분류하는 인공신경이다. 주로 시각 정보 처리, 예를 들어 얼굴 인식, 자율주행, 의료 영상 분석 등에 널리 활용된다.

송영민 교수는 “이번 연구는 기존에 주로 전기적 메모리 소자로 활용되던 강유전체 소자를 뉴로모픽 비전 및 인-센서 컴퓨팅 분야로 확장했다는 데 의의가 있다”며, “앞으로는 빛의 파장, 편광, 위상 변화까지 정밀하게 감지하고 처리할 수 있는 차세대 비전 시스템으로 발전시킬 계획”이라고 말했다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 7월 28일 온라인 게재되었다.