전기및전자공학부 권인소 교수님 ‘KAIST 초세대 협업연구실’ 추가 개소 안내

< 올해의 KAIST인 상을 받은 명현 교수(왼쪽)과 이광형 총장 >

우리 대학이 ‘올해의 KAIST인 상’ 수상자로 명현 전기및전자공학부 교수를 선정했다.

‘올해의 KAIST인 상’은 탁월한 학술 및 연구 실적으로 국내‧외에서 KAIST의 발전을 위해 노력한 구성원에게 수여하는 상으로 지난 2001년에 처음 제정됐다. 23번째 수상자로 선정된 명현 교수는 지난 한 해 동안 로봇 자율보행 신기술 ‘드림워크(DreamWaQ)’ 개발 및 국제 대회에서 우승한 실적과 3D 위치인식 및 맵작성(SLAM) 등의 신기술을 개발한 공로를 인정받았다.

‘드림워크(DreamWaQ)’란 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단도 성큼 오를 수 있는 보행로봇 제어기다. 이를 장착한 명현 교수 연구팀의 자율보행로봇은 ‘국제 사족보행 로봇 자율보행 경진대회’에서 MIT 등 세계 유수 대학 소속팀과 경쟁해 4배 이상의 점수를 획득하는 압도적 실력을 선보이며 우승했다. 또한, 대회에서 함께 사용된 주변 환경 인지 및 경로 탐색 기술도 독자적으로 개발했다.

명현 교수는 “저희 연구실에는 창의적이고 공익적인 로봇 기술 개발, 도전의 가치를 되새길 수 있는 경진대회 출전, 영향력 있는 논문 쓰기라는 연구 방향이 있다”라고 전했다. 이어, 명 교수는 “앞으로도 이 세 가지 방향에 더욱 매진하며 연구하고, 부족한 지도교수를 따라준 훌륭한 학생들과 저를 위해 희생해 준 가족들, 그리고 학교 관계자들에게 감사드린다”라고 소감을 밝혔다.

‘올해의 KAIST인 상’ 시상식은 14일 오전 열리는 KAIST의 개교 53주년 기념식에서 진행된다. 이날 기념식에서는 교육, 학술, 국제협력 성과가 탁월하거나 KAIST의 위상에 크게 공헌한 총 39명의 교원에게도 특별 포상이 진행된다.

정원석 생명과학과 교수는 세계 뇌 질환 연구의 중심으로 손꼽히는 뇌 면역 관련 분야에서 창의적인 연구를 수행해 ‘학술대상’을 수상한다. 정 교수는 뇌 면역을 담당하는 별아교세포와 미세아교세포에 존재하는 면역 관련 분자의 기전과 그 조절 방식이 서로 상이함을 발견하는 등 획기적인 연구 성과를 거듭 달성한 점을 높이 평가받았다. ‘창의강의대상’은 콘테스트 기반 생명실험교육법을 최초로 개발해 학생들의 자기 주도적인 학습을 이끌어낸 박영균 바이오및뇌공학과 교수가 수상한다. 함자 쿠르트(Hamza Kurt) 전기및전자공학부 교수는 KAIST 교육에 대한 학생들의 만족도와 자부심을 크게 높인 것으로 평가받아 ‘우수강의대상’을 받는다.

‘공적대상’은 이창양 경영공학부 교수가 수상한다. 이 교수는 제20대 대통령직 인수위원회 경제 2분과 간사로 임명돼 정부의 산업, 국토, 농림 등 실물 부문 정책의 틀을 만드는 데 주도적인 역할을 했다. 또한, 제6대 산업통상자원부 장관으로 임명되어, 산업, 통상 및 에너지 등 실물 경제를 총괄해 학교의 위상을 강화한 공로다. 윤윤진 건설및환경공학과 교수는 ‘국제협력대상’을 받는다. UN·세계경제포럼 등에서 지정한 해양 탄소중립분야의 글로벌 어젠다 대응 연구개발 과정에서 새로운 국제 융합연구 기반을 확대하는 동시에 KAIST의 글로벌 기술 역량을 증진한 점을 높게 평가받았다.

이광형 총장은 “도전과 혁신을 바탕으로 여러 분야에서 탁월한 학술 및 연구 실적을 보여주고 있는 구성원들의 노력이 KAIST가 세계 10위권 대학의 꿈을 향해 쉬지 않고 정진할 수 있는 원동력”이라고 말하며, “오늘 수상자를 포함해 함께 성과를 만들어 준 모든 구성원이 다 같이 기뻐하고 축하하며 서로를 격려하는 날이 되길 바란다”라고 전했다.

심현철 교수 공동 연구팀 제3회 국제로보틱스 대회 MBZIRC(Mobamed Bin Zayed International Robotics Challenge) 준우승 수상

정명수 교수 연구팀, CXL 탑재 AI 가속기로 美CES 2024서 혁신상 수상

<(좌측부터) CXL 탑재 AI 가속기 대표 이미지 및 시스템>

전기및전자공학부 정명수 교수님 연구팀이 세계 최대 규모의 IT 박람회 ‘CES 2024’에서 혁신상 수상작 ‘CXL 탑재 AI 가속기(CXL-Enabled AI Accelerator)’를 선보였습니다.

연구팀의 ‘CXL 탑재 AI 가속기’는 컴퓨트익스프레스링크(Computer Express Link, CXL) 기술을 통해 시스템에 무한대에 가까운 용량의 빠른 메모리 자원을 제공하여, 대규모 AI 기반 서비스를 고속으로 처리할 수 있습니다.

대표적인 AI 기반 서비스인 이미지 검색을 이용한 평가에서, 정명수 교수 연구팀은 CXL 기술이 적용된 가속 시스템이 기존의 SSD 기반 가속시스템 대비 101배 빠른 성능을 보였다고 밝혔습니다.

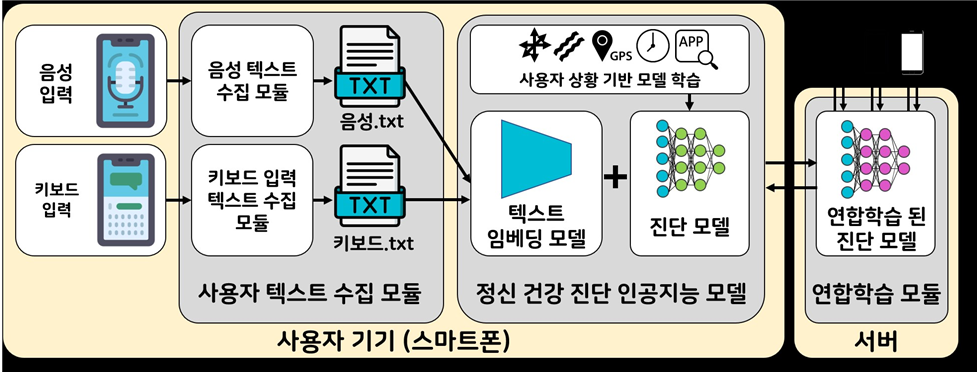

이성주 교수 연구팀, 사용자 음성 및 테스트 기반 정신 건강 진단 스마트폰 인공지능 시스템 개발

이현주 & 최준일 교수, 2024년도 한국차세대과학기술한림원 신입회원 선정

<(왼쪽부터) 이현주 교수, 최준일 교수 사진>

전기및전자공학부 이현주 교수와 최준일 교수가 한국과학기술한림원(이하 ‘한림원’) ‘2024 Y-KAST’ 회원으로 선출되었다.

최진석 교수, IEEE ComSoc Asia-Pacific Outstanding Young Researcher Award 상 수상

명현 교수 연구실 장서연 석사과정생, RiTA 2023 국제학술대회 Best Paper Award 수상

전기및전자공학부 명현 교수 연구실의 장서연 석사과정생 및 오민호, 유병호, 이승재, I Made Aswin Nahrendra 박사과정생, 임형태 박사가

지난 12월 6일부터 8일까지 중국 타이창에서 개최된 The 11th International Conference on Robot Intelligence Technology and Applications

(RiTA 2023) 에서 Best Paper Award를 수상하였다.

자세한 내용은 다음과 같다.

-학회명: The 11th International Conference on Robot Intelligence Technology and Applications (RiTA 2023)

-개최기간: 2023년 12월 6일 ~ 8일

-개최장소: 시안 교통–리버풀 대학 (중국 타이창)

-수상명: Best Paper Award

-저자: 장서연, 오민호, 유병호, I Made Aswin Nahrendra, 이승재, 임형태, 명현(지도교수)

-논문명: TOSS: Real-time Tracking and Moving Object Segmentation for Static Scene Mapping

공과대학 올해의 동문상, 차선용 SK하이닉스 미래기술연구원 부사장 선정

< 차선용 SK하이닉스 미래기술연구원 부사장 >

공과대학이 ‘올해의 자랑스러운 공과대학 동문’으로 차선용 SK하이닉스 미래기술연구원 부사장을 선정했다.

11일 오후 학술문화관(E9) 양승택 오디토리움에서 열린 시상식에는 문재균 공과대학장, 이재우 공과대학 부학장, 강준혁 전기및전자공학부 학부장 등이 참석했다.

제7회 KAIST 공과대학 올해의 동문상 수상자로 선정된 차선용 SK하이닉스 미래기술연수원 부사장은 전기및전자공학부에서 학사(1991년), 석사(1995년), 박사(2000년) 학위를 받았다.

차 부사장은 10나노급 D램(DRAM) ‘테크 플랫폼(Tech.Platform)’을 도입해 SK하이닉스의 D램 발전을 이끈 주역이자 초고속 고대역폭 메모리(HBM2E) 및 고성능 서버에 활용되는 제품(DDR5)을 세계 최초로 상용화한 주인공이다.

특히, 반도체 패권 전쟁 및 경기 침체 등으로 인한 글로벌 대외환경의 악화 속에서도 고대역폭메모리(HBM), 더블데이터레이트(Double Data Rate, DDR), 로우파워 더블 데이터 레이트(Low Power Double Data Rate, LPDDR) 등의 제품개발을 주도해 한국 메모리 경쟁력 강화 및 위상 제고에 크게 기여했다.

2019년 당시 최고속도인 3세대 고대역폭메모리(High Bandwidth Memory2Extended, HBM2E)를 개발해 초고속 메모리의 발전을 주도했을 뿐만 아니라, 2020년 세계 최초로 16GB DDR5(Double Data Rate 5) D램을 출시해 대한민국 반도체 산업이 빅데이터와 서버 시장 우위를 점하는 데 일조했다.

< (왼쪽부터) 차선용 SK하이닉스 미래기술연구원 부사장과 문재균 공과대학장 >

또한, 차 부사장은 기업의 경제적 이익 추구를 넘어서 국내 반도체 산업 생태계에 더 많은 사회적 가치를 창출하는 활동에도 앞장섰다.

다양한 분야의 전문가, 기업, 학계 등과 SK하이닉스의 경계 없는 파트너십을 구축을 위해 미래 반도체 연구 분야와 그간의 연구성과를 공유하는 리서치 웹사이트를 외부에 공개하고 동종업계를 포함한 학계와 긴밀히 소통하며 열린 혁신을 주도하고 있다.

아울러, SK하이닉스의 분석 인프라를 국내 소재·부품·장비 업체와 공유해 반도체 산업 전반의 기술 경쟁력과 역량 향상을 지원하고 있다. 향후, 선제적 기술 협력 강화, 지속 가능 경영을 위한 협력 추진 등을 통해 국내 반도체 생태계 발전을 지속해서 선도할 계획이다.

문재균 공과대학장은 “차선용 부사장이 테크 플랫폼을 도입 및 확장한 공로를 통해 메모리의 한계를 극복하고 초고속 D램을 출시하는 등 혁신적인 제품 개발을 이끌어 학교 명예를 높였기에 공과대학 올해의 동문상 수상자로 선정했다”라고 밝혔다.

< (왼쪽 다섯 번째) 차선용 SK하이닉스 미래기술연구원 부사장과 공과대학 관계자들 >

차 부사장은 시상식을 마친 후 ‘AI 컴퓨팅 시대를 선도하는 메모리 혁신의 원동력’이란 주제로 수상기념 강연을 진행했다.

공과대학 ‘올해의 동문상’은 산업기술 발전에 공헌하거나 뛰어난 학문 성취를 통해 학교의 명예를 높인 동문을 선정해 수여하는 상으로 2014년 제정됐다. 2014년 제1회 동문상은 유태경 ㈜루멘스 대표가, 2015년 제2회 수상자로는 넥슨 창업자인 김정주 ㈜NXC 대표, 2017년 제3회에는 이우종 전 LG전자 VC사업본부 사장, 2019년 제4회 수상자로는 임병연 롯데케미칼(주) 대표이사, 2021년 제5회 김형준 한국항공우주산업(주) 부사장, 2022년에는 김한곤 한국수력원자력(주) 중앙연구원장이 각각 선정된 바 있다.

조성환 교수, 2023년 제3회 반도체공학회 해동반도체공학상 학술상 수상